À propos de cette édition

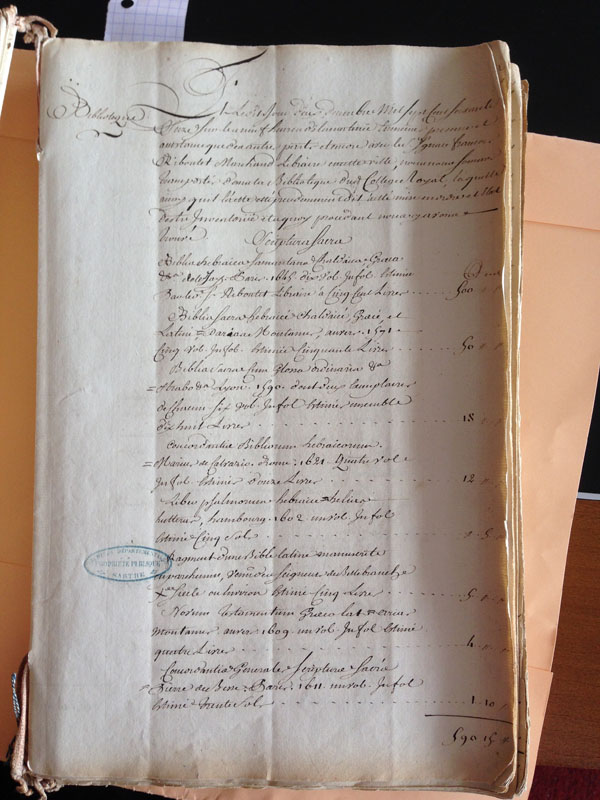

La présente édition se base sur un manuscrit contenant un inventaire de la bibliothèque. Le manuscrit se trouve aux Archives départementales de La Sarthe, au Mans (France):

Ignace-François Riboutet, « Catalogue dressé et mis en ordre par le sieur Riboutet, marchand libraire à La Flèche, de tous les livres composant la bibliothèque du collège, et annexe d’un arrêt du Conseil d’État, imprimé, contenant les articles numérotés du règlement de la bibliothèque », 1777, MS. D 14, Fonds Collège royal de La Flèche, Archives départementales de la Sarthe, Le Mans.

Ce catalogue a été établi entre décembre 1776 et janvier 1777, quatorze ans après la fermeture du collège jésuite, alors que l’ordre des Pères doctrinaires avait pris la direction du collège.

Le manuscrit est passé longtemps inaperçu. Ce n’est qu’en 1989 que Louis Desgraves publie un article contenant une première description du catalogue.[1]

Alors que la présente édition était déjà en cours, une première transcription du manuscrit, préparée par Hervé Baudry, paraissait en 2014.[2]

- Une reproduction des images numérisées du manuscrit.

- Une transcription diplomatique qui représente fidèlement le texte source.

- Une transcription normalisée qui constitue une interprétation du texte source. Cette interprétation vise à identifier, lorsque c'est possible, les ouvrages répertoriés dans le catalogue et à en donner une description bibliographique.

À partir de notre édition du manuscrit, nous avons créé une base de données constituée par les fiches bibliographiques des ouvrages identifiés dans la transcription normalisée. Ceci permet d’ajouter à notre édition un moteur de recherche qui favorisera le travail des chercheurs.

La transcription diplomatique est une transcription d’un texte manuscrit qui se veut la plus fidèle possible au texte source et qui essaie de reproduire avec précision ses caractéristiques graphiques, orthographiques, diacritiques, etc. Pour cette édition, nous avons adopté les critères suivants:

1. Organisation du texte : Le manuscrit comporte une déclaration d’inventaire, suivie d’un inventaire de tous les livres appartenant à la bibliothèque au moment de la prise de possession par les Pères de la Doctrine chrétienne. L’inventaire est divisé en 19 sections portant chacune un titre. Le manuscrit se clôt par des tableaux contenant les totaux estimés par section, une déclaration finale des signataires et leurs signatures.

Les entrées d’inventaire suivent l’ordre du manuscrit. Chaque entrée débute par un numéro d’identifiant entre crochets (par ex. [CL012-03]). L’identifiant ne fait pas partie du manuscrit et a été inséré dans le but de rendre plus simple le lien de correspondance entre la transcription diplomatique, la transcription normalisée et les fiches bibliographiques. Le prix en chiffres qui figure à la fin de chaque entrée du catalogue n’a pas été transcrit.

2. Omissions:

- Les mots « de l’autre part » suivis d’un sous-total apparaissent au début de chaque verso de folio (pages paires de notre transcription), à partir du premier folio (1v), et cela jusqu’au 60e folio (60v) du MS., qui correspondent, respectivement, aux pages 2 et 120 de notre édition. Ces mots ne sont pas transcrits.

- Les mots « cy contre » suivis d’un sous-total apparaissent au début de chaque recto de folio (pages impaires de notre transcription), à partir du deuxième folio (2r), et cela jusqu’au 61e folio (61r) du MS., qui correspondent, respectivement, aux pages 3 et 121 de notre édition. Ces mots ne sont pas transcrits.

- Les sous-totaux monétaires pour chaque section du catalogue (pages 4, 16, 19, 23, 26, 47, 52, 59, 74, 77, 85, 86, 92, 96, 104, 108, 115, 116, 120 de notre édition), qui apparaissent dans le manuscrit à la fin de chaque section, avec le titre de celle-ci suivi des mots « total estimatif » et un montant en chiffres arabes et/ou toutes lettres, ne figurent pas dans notre édition. On peut cependant retrouver ces sous-totaux dans les tableaux figurant dans la page 122 du manuscrit.

3. Graphie : La graphie du document est rigoureusement respectée. Toutefois, quelques modifications mineures sont apportées, tel qu’indiqué ci-dessous. Nous respectons les ligatures (æ et œ) lorsqu’elles figurent dans le manuscrit (par exemple : græeca, Concordantiæ).

4. Transcription des nombres : En règle générale, les nombres sont reproduits tels qu'ils se présentent dans le document (en toutes lettres, en chiffres romains ou arabes). Toutefois, des traits d’union sont ajoutés aux nombres écrits en toutes lettres, respectant la graphie du français moderne.

5. Lacunes : Les passages effacés ou détruits, les lettres ou mots omis accidentellement par le scribe ou par des défauts du manuscrit sont restitués entre crochets dans la mesure du possible.

6. Abréviations : Les abréviations sont développées lorsque nécessaire, c.-à-d. lorsque le sens de l’abréviation n’est pas manifeste, ou qu’elle contient des ambigüités. Des abréviations courantes et aisément intelligibles ont été conservées (par exemple : lat. et gr.). Pour résoudre les abréviations, nous nous sommes référés autant que possible aux graphies clairement attestées dans d'autres parties du texte édité. Les développements des abréviations sont indiqués avec des chevrons (<...>). Nous avons, ainsi led<it> pour led. et ep<istolam> pour ep., par exemple.

7. Séparation des mots : Les mots agglutinés sont séparés (par exemple, à la page 1, lamatinéé est transcrit la matinéé).

8. Accentuation : En règle générale, nous gardons les accents et signes diacritiques tels que présentés dans le manuscrit (matinéé reste matinéé et n’a pas été corrigé pour matinée). Toutefois, il faut noter que les accents sur les mots latins sont supprimés afin de préserver la graphie traditionnelle de la langue latine (par exemple, l’expression græcé et latiné est transcrite comme græce et latine). La même procédure a été adoptée pour l’italien (à la page 118, Della christ. Modné devient Della christ. mod<eration>ne).

9. Autres signes orthographiques et diacritiques : La cédille et l'apostrophe des mots français sont introduites et employées conformément à l'usage actuel, afin d’éviter des difficultés de compréhension du texte (exemple : francois devient françois, lepître devient l’epître), sauf dans les cas d’abréviations. Nous employons le trait d'union avec modération, l’ajoutant surtout lorsqu’il s’agit des nombres en toutes lettres, tel qu’expliqué au point 3 ci-dessus. Nous ajoutons également toujours le trait d’union dans l’expression « in-folio » et ses abréviations (in-fol., in-fº).

10. Ponctuation, majuscules et minuscules : Nous appliquons les règles actuelles pour les majuscules et minuscules, sans tenir compte de la pratique du scribe. La transcription diplomatique suit de très près la ponctuation du manuscrit, avec quelques modifications mineures.

- Les points sont utilisés seulement pour les abréviations et les fins de phrases. Pour séparer chacune des parties des entrées du catalogue nous n’utilisons que des virgules.

- Les majuscules sont utilisées au début de la phrase et pour les titres des ouvrages, surtout lorsqu’il y a ambiguïté (par exemple: Comentarii in sapientia Canticum canticorum), ainsi que pour les noms propres et noms de lieux.

- Nous utilisons également les majuscules pour les titres honorifiques (Pape, Dieu, Roy, Evesque etc.)

- Les majuscules sont aussi utilisées pour la première lettre de chaque mot dans le titre de chaque section du catalogue (Scriptura Sacra, Interpretes Sacri, Patres Græeci etc.)

11. Marques d’insertion ou correction : Des astérisques ont été introduits pour indiquer les passages du texte où le scribe a fait des ajouts ou des corrections sur le texte.

12. Alinéas : La disposition du texte est respectée. La disposition des exposants est aussi respectée lorsque possible.

13. Interventions éditoriales : Les interventions éditoriales (corrections, conjectures et indications d’illisibilité) figurent normalement entre chevrons et en italique. Seules les dittographies sont corrigées sans indication.

La transcription normalisée est une interprétation de la transcription diplomatique. Elle vise à identifier les ouvrages répertoriés dans les entrées du catalogue et à en donner une description bibliographique conforme aux normes contemporaines. Pour l’identification des ouvrages, nous avons consulté les catalogues en ligne de la Bibliothèque Nationale de France, de la Bibliothèque du Prytanée militaire de La Flèche et de l’Online Computer Library Center (WorldCat). L’entrée correspondante à l’ouvrage identifié a la structure suivante :

[Identifiant] Auteur (Année de publication). Titre. Lieu de publication: Imprimeur ou éditeur.

- L’identifiant est constitué par le préfixe CL suivi du numéro de page du manuscrit (allant de 001 à 122). Le numéro de page est suivi d’un trait d’union et deux chiffres indiquant le numéro de l’entrée dans la page du manuscrit. (par ex. CL077-14, pour la quatorzième entrée de la page 77 du manuscrit). Lorsqu’une entrée du manuscrit renvoie à deux ou plusieurs ouvrages, chaque ouvrage obtient son propre identifiant. Celui-ci est construit en ajoutant des lettres minuscules en ordre alphabétique à l’identifiant correspondant à l’entrée. Par exemple, la seizième entrée de la page 80,

Aristotelis logica = Perionius & Gruchius, P<aris>, 1579, 1 vol., in-4o avec 1 2d exempl. estimé sept sols.

donne lieu à deux identifiants : CL080-16a et CL080-16b. - Les noms d’auteur se composent du premier prénom suivi du nom de famille. S’il y a plusieurs auteurs, leurs noms sont séparés par une virgule. La forme du nom d’auteur suit les notices d’autorité de la Bibliothèque Nationale de France. Ex. Aristote et non Aristoteles, Samuel von Pufendorf et non Samuel Pufendorfius).

- L’année de publication est exprimée en chiffres arabes. Ex. : 1583, 1612, 1749.

- Le titre de l’ouvrage respecte l’information fournie par le catalogue où l’ouvrage a été identifié. Pour les titres excessivement longs on a donné une version raccourcie proche du texte du manuscrit. La version longue du titre se retrouve dans la notice bibliographique correspondant à l’entrée de la transcription normalisée.

- Pour les lieux de publication, la forme des noms de villes suit les notices d’autorité de la Bibliothèque Nationale de France. Ex. : Lugduni est devenue Lyon; Francoforti, Francfort; et Compluti, Alcala de Henares.

- Le nom de l’imprimeur ou éditeur est laissé tel qu’il apparaît dans le catalogue en ligne d’où l’information a été tirée. Ex. : apud Danielem Elsevirium, excudebat H. Petri, sumptibus Petri et Jacobi Chouët.

Ainsi, la quatorzième entrée de la page 77 du manuscrit du catalogue :

Diogenes Laertius gr. lat., Rome 1594, 1 vol., in-fo, estimé trois livres dix sols.

est interprétée de la manière suivante :

[CL077-14] Diogène Laërce, Pietro Aldobrandini et Tommaso Aldobrandini (1594). Laertii Diogenis de vitis, dogmatis et apophtegmatis eorum qui in philosophia claruerunt libri X. Rome: apud Zanettum.

Lorsque l’interprétation d’une entrée de la transcription diplomatique présente des difficultés, la transcription normalisée indique le degré d’incertitude de l’identification et une description de la difficulté rencontrée écrites entre crochets. Ex. : pour la seizième notice de la page 81 du manuscrit,

Xenophontis comment. lib. 4 &ca. et Demosthenes περι της Συνταχεω Λογος &ca, 1 v., in-4o, estimé six sols.

la transcription normalisée est la suivante :

[CL081-16a] [Probablement] Xénophon. Xenophontis Commentariorum libri quatuor [Édition non identifiée].

[CL081-16b] [Probablement] Démosthène. Demosthenous Ho peri tes syntaxeos logos. [Édition non identifiée].